EVENTイベント

2025年09月05日

CANVAS JAZZ DAYS 2025【special interview】

.jpg?w=1080)

2025年8月某日、「CANVAS JAZZ DAYS 2025」出演者のによる対談が行われました。

①CANVAS JAZZ DAYS 2025 対談インタビュー1【大下氏×竹崎氏】

②CANVAS JAZZ DAYS 2025 対談インタビュー2【久原氏×竹崎氏】

①CANVAS JAZZ DAYS 2025 対談インタビュー1【大下氏×竹崎氏】

竹崎氏:

私と大下さんの出会いはインスタグラムが先で、福岡にJAZZのDJが!と思って嬉しくて、その後2023年の中洲ジャズの時に、カフェでジャズDJのイベントをされているのを見に行かせていただきましたね。アジムスとかのレコードがカッコよかった覚えがあります!

大下氏:

その節はありがとうございました。当時のイベントは企画運営から出演まですべてに関わったイベントだったので大変でしたが、出演者間のコミュニケーションがすごく良くて全体を通して良いイベントだったと思っています。私自身もモーニングコーヒーを飲む時間帯にプレイ出来たりと、日頃とは違うシチュエーションだったので楽しくプレイ出来ました。

竹崎氏:

今回ぜひご一緒したいと思って、お声かけさせていただいて、改めて色々お話しする中で、なんと実はITの分野にお詳しいということをお聞きしまして!

大下氏:

この度はお誘い頂きありがとうございます。ご一緒出来てとても光栄です。そうなんです。実はネットワークやWEBの分野に長く関わっています。

竹崎氏:

そんな大下さんの専門分野もしくは近い分野であるかと思うのですが、AIについて少しお話を伺いたいと思います。AIとジャズ。ずばりこれです。

私自身、22世紀のジャズ=来世紀にジャズはどうなっているか?を常々考えながら活動しているのですが、やっぱりその理由の一つはAIなんです。AIの登場と進化の速さに驚くばかりなわけですけども、AIアナウンサーとかAIユーチューバーとか増えまくってますよね。 AIで音楽が作れちゃうのはもう普通ですし、AIプレイリストをAIのDJがMIXとか・・・このままどこまで進化しちゃう?のっていう感じですよね。

大下氏:

AIが専門分野ということではないのですが、私が関わっている業界でもAI活用が待ったなしの状況で私自身も実際に生成AIを活用している一人です。そんなAIの今後の予想というか理想を少しお話したいと思います。

生成AIも他の情報ツールと同様に「人間の役に立つこと」が根本的な活用方法かと思います。具体的には人間が指示したプロンプトによって人間が求めているコンテンツを生成するということです。その生成の正確さや完成度が時とともに成熟していくんだろうと思っています。例えばDJに関していえば、その場に来ているお客様が日頃聞いている曲などの情報を収集してニーズにあったプレイリストを生成、プロンプトにしたがって有名DJのプレイの癖などをデータから参照してMIXを行うなど、そういったウォンツがあるのなら進化する余地は十分ありえると思います。

様々な音楽との関わり方に対する選択肢が増えることは良いことだと思っています。色々な価値観を持った人々が、色々な選択肢を持てるっていうことが理想かなって思っています。例えば、丁寧に農家の方が作ったオーガニック野菜を食べたいとか、手作りで作った陶器を使いたいとかっていうのは、様々な比較対象があるからこそ自分が好きなものを選択することができるんだと思います。それと同じようにJAZZ、引いては音楽との関わり方にも色々な選択肢があって、それによって価値が高まると良いなって思っています。

竹崎氏:

まさに、まさに!

で、まぁジャズは比較的、音楽系の生成AIでも難しいジャンルではないかと思いますが、おそらくそれも時間の問題でしょう。膨大な量のジャズを学習したAIがどんなソロをとるのか・・・それはそれですごく興味あります。

ですが、そうなりますと、やはり機械学習で使われる音源は、やはり原点・原典が最も重要になってくるのではないかと。私はそう思うんですよ。名盤といわれるものは聖典として残り続けるでしょうし、孫の孫にまで私も残したい。

大下氏:

おっしゃるとおりだと思います。学習が進めばどんどん洗練された音楽を生成することができるようになるでしょう。その中で今のところ名盤と言われている曲と、AIが評価した曲とで何か違いが出るのかといったことも楽しみです。

竹崎氏:

そこで、ここからが本題なのですが、ズバリこの一曲はAIには生成できないだろ~っていうジャズの名曲を1つ2つ挙げていただけませんでしょうか。オススメのものを。

大下氏:そうですね。機械学習によってAI自身が良しとする判断基準によって生成されますから、その判断が出来ないような曲となると、一般的な価値観とは違う、もしくはズレている曲は生成が難しいのかなと思います。

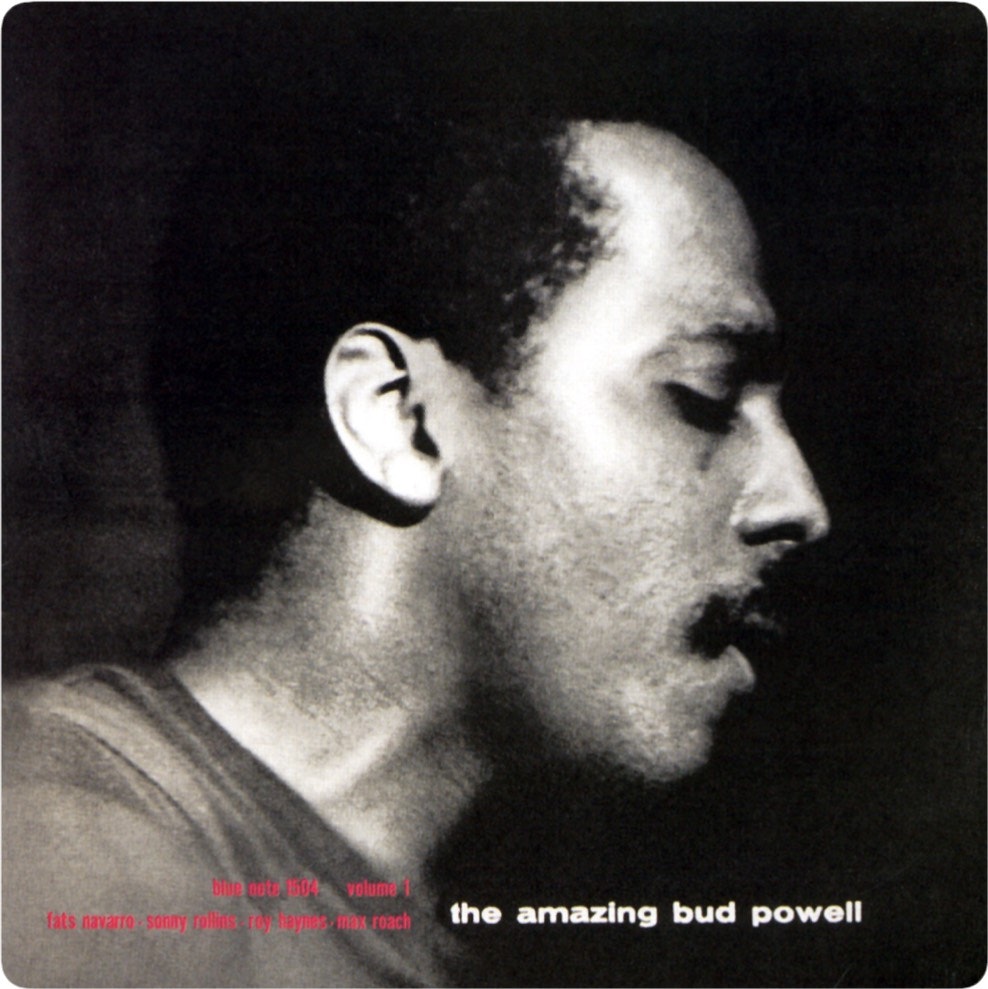

パッと思い浮かんだのは、The Amazing Bud Powellの"Un Poco Loco"ですかね。独特のドライブ感ですよね。ちょっと不安定なところがスリリングでそういうのって生成が難しいんじゃないかと。

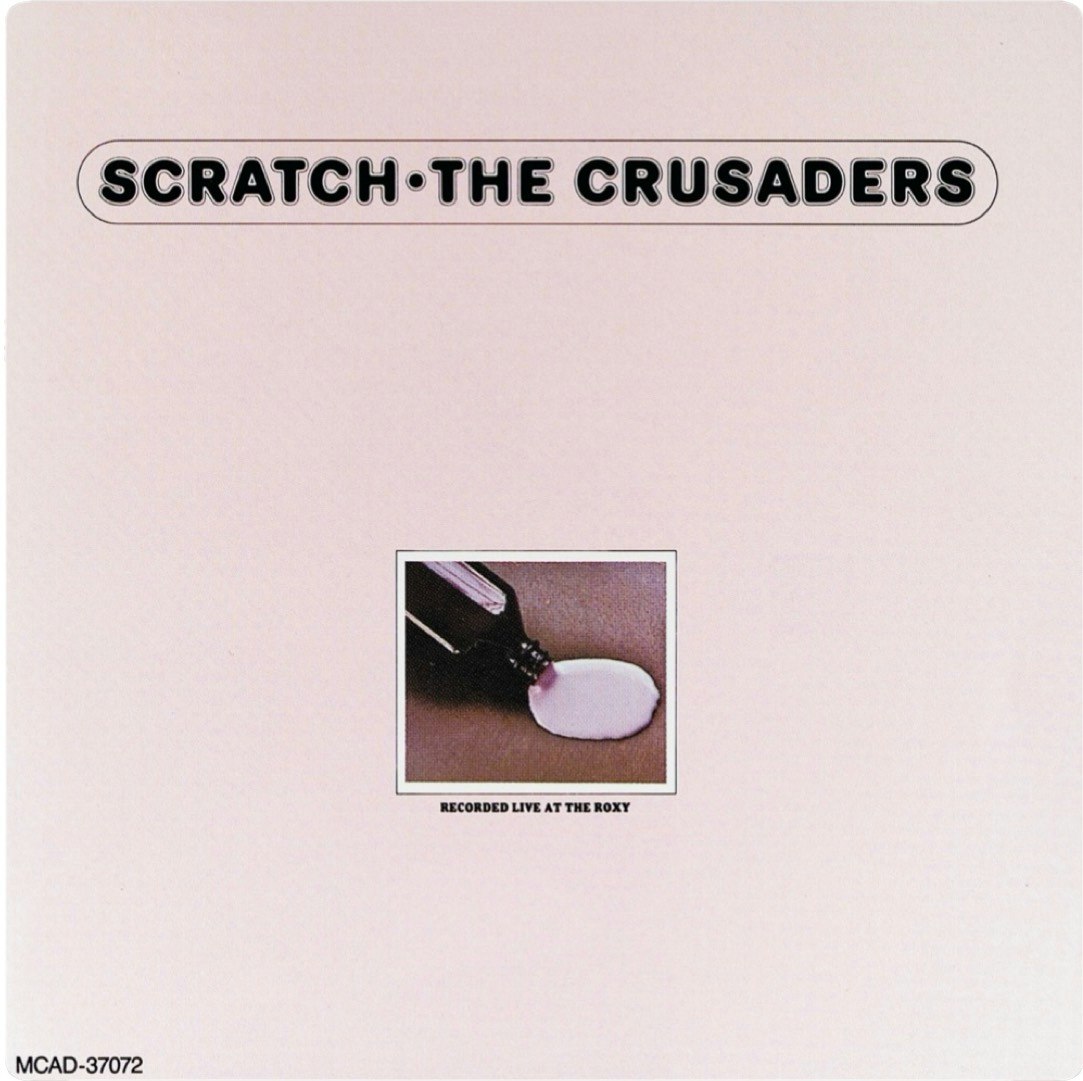

あとはThe Crusadersの「Scratch」かな。息継ぎしなくて大丈夫?ってのを感じさせる表現がはたしてAIにできるかどうか(笑)

竹崎氏:

私は①モンクのMonk´s MusicからWell, You Needn't。「コルトレーン!コルトレーン!」のくだりは生成AIには無理かなと笑。

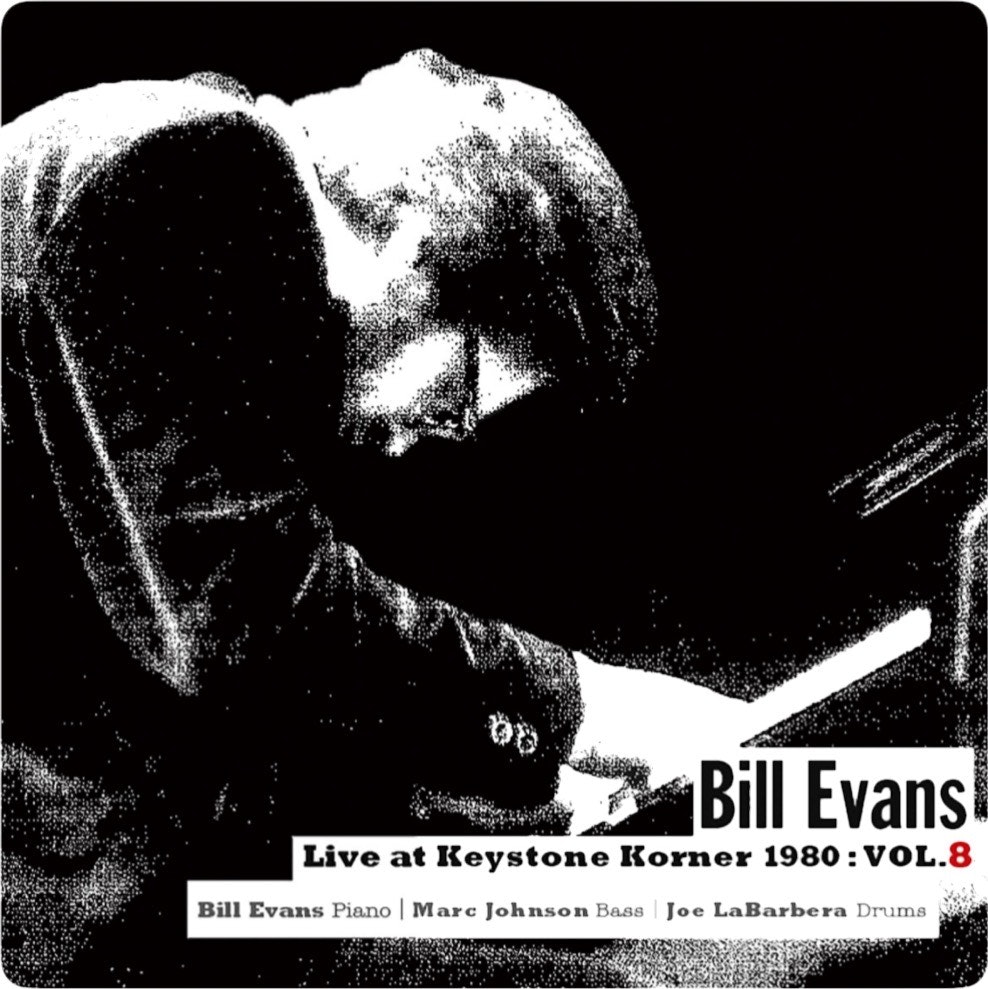

②あとはビルエヴァンスの最晩年もの。聴衆の雰囲気も含めた空気感まで録音されている名盤ってありますよね。

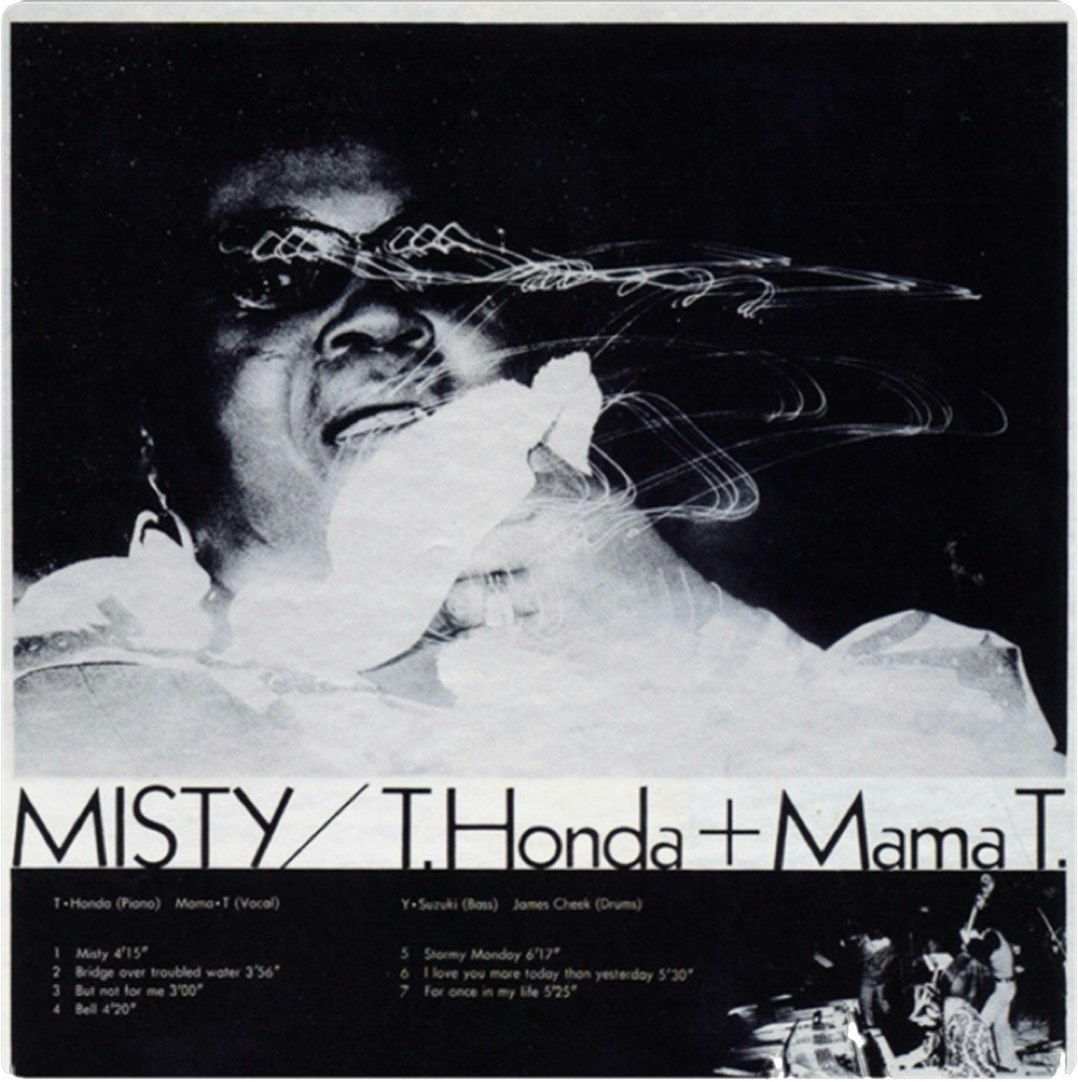

③T.honda+Mama T.のミスティとか。横田基地での演奏録音が良い雰囲気なんですよ!聴くときに目を閉じると会場に同席している感覚になれるのがライブ録音の醍醐味ですね。

大下氏:

どの曲も素敵なものばかりですね。たしかにライブ音源はその場の空気感とか人間でも表現が難しい感情が漂っているものがあるのでそのあたりは難しいかもしれませんね。

竹崎氏:

次にですね、AIには絶対に不可能なものっていう話でいくと、ジャズのアルバムジャケット。このアートワークがすごいっていう名盤。これはどうでしょうか。生成AIでは表現できないデザイン。こちらもオススメのものを。

大下氏:

少し質問の意図から逸れてしまうかもしれませんが、あえてお話させて頂くと、マネできないアートワークというのは今後無くなっていくのではないかと思っています。ここで注意していただきたいのがあえて「マネ」という表現を使った点です。すでに存在するアートワークを参照して生成する場合、例えば「Cool Strutinのようなデザインで」とか、「Waltz for Debbyっぽいデザインで」とか、「リードマイルスさんのタッチで」とか。

テキストやビジュアルの生成は恐ろしい速度で進化しているので、参照するデータや考え方に関する学習データが存在する場合、何れ技術的には不可能ではなくなると思っています。これを逆説的にいうと、それらがなければ生成不能、もしくは不必要と考えられるようになるのかなと思うのです。つまり人間が新しい技術や考え方、新しい価値観で作り上げた創作物でありデータ化されていない状態、もしくは今のところ世間で認知されることがなく学習素材として取り扱われないデータなどであればマネすることが出来ないってことになります。.でもこれってすごくJAZZっぽいですよね。AIの登場でJAZZがますますJAZZっぽくなるのかもしれません。

タラタラとお話してしまいましたがそんな考え方のもと生成AIで表現出来ないアートワークを紹介するならば、GREG FOAT & GIGI MASINさんの「DOLPHIN」や、SAM GENDELさんの「AUDIOBOOK」あたりが思い浮かびました。これらがデジタルデータとして学習の素材になるまでの間かもしれませんが(笑)

竹崎氏:

なるほどなるほどぉ、まさにアートですね!ちなみに私が挙げるなら①アンドレプレヴィンのKING SIZE!。Robert Guidi画伯の動物シリーズ。このしっぽ、後ろ足と前足、たてがみの感じもさることながら、目がやばい笑

②あと写真で言えばburt goldblattさんが好きです。海シリーズとか。フィルム写真の可能性を引き出しつつ、楽曲とのマッチングが良いんです。

③リードマイルス風と言ってもAIにはなかなか難しいとは思いますよ、Sonny Clark Trioの鍵盤とか、リー・モーガンThe Rumprollerのぐにゃり感とか、表現技術を追求してる感じで。偶然性・偶発性・実験性・・・まさにJAZZ。

大下氏:

いいですね!!どれも好きなアートワークです。コピーのようなデザインを生成することはできるかもしれませんが、その神髄や価値観、デザインへのチャレンジ精神も含めるとそっくりそのまま生成することは出来ないと思います。そのあたりまで想像を膨らますことがこれからの楽しみ方なのかもしれませんね。

竹崎氏:

本当ですね!こういう伝説的な名盤や名曲があるからジャズって本当に魅了的で、素敵で、面白いですね。ありがとうございました。

②CANVAS JAZZ DAYS 2025 対談インタビュー2【久原氏×竹崎氏】

竹崎氏:

この度は色々とご協力いただきありがとうございます!久原さんとのきっかけは、ある方からの紹介でお声かけさせていただきましたところ、ほぼ二つ返事で出演快諾のお返事いただきました!すごく心強かったです!

久原氏:

こちらこそありがとうございます。そう言って頂き嬉しいです。20数年DJやってた甲斐あったって感じです。

竹崎氏:

で、お話を伺っていたら、中洲ジャズ2025の出演バンドとも深い繋がりが有るということですが?

久原氏:

そうなんです。9月14日(日)のステージに出演する「Fukuoka Jazz Collective」 は私が主宰のイベント「&JAZZ」の代表バンドなんです。

実力派な若手ジャズプレイヤー達ですが、ついに中洲ジャズに登場してくれます。あのステージで彼らのパフォーマンスが観れるなんて嬉しい限りです。

竹崎氏:

すごいですね。プロフィールでも紹介されている通り、融合していく・広げていく活動をされているのですね。

そんな久原さんと今回、ぜひ一緒にお話ししたいのが、JAZZの入り口、JAZZの扉の開け方、についてなんです。

久原氏:

私がジャズを明確に好きになったのは1998年放送された大人気SFアニメでした。実際に観たり聴いたり、なるべく質が良いもの体験するのが1番良いんだと思います。

竹崎氏:

そうですね。同感です。肌感覚って大事ですよね。

久原氏:

私達も素敵なジャズ体験をご提供するべく日々精進しています。皆様、音楽好きな私達はとてもフレンドリーです。怖がらずにジャズのイベントに遊びにきて、気軽に話しかけてください(笑)

竹崎氏:

というわけで、ここではシンプルに、久原さんと私のおすすめジャズ5選!これをやりたいんですよ(笑)

ドジャズから、ジャジーなもの、非ジャズ、現行ジャズまでなんでも有りで!5選以上増えても良いですし

久原氏:ではおすすめアルバムをご紹介します。

①COWBOY BEBOP/ 菅野よう子

②she who weeps / CASSANDRA WILSON

③Easter / ASHLEY HENLY

④Same /Dudley Moore Trio

⑤NIGHT WINGS / LOUIS VAN DIJK

竹崎氏:

おぉカサンドラウィルソンですか。カウボーイビバップといえば渡辺監督の今年2025年公開作品「LAZARUS ラザロ」ではカマシワシントンなど参加ミュージシャンも話題になりましたね。

そして欧州ジャズですか。これは・・・サブスクに無い(笑)やばいですね。ルイス・ヴァン・ダイクは私も好きです、いい音ですよね。それでは私からも、自分のルーツ的なオススメ5枚です。

⑥Heaven & Earth / Kamasi Washington

⑦Live With Britten Sinfonia / Jaga Jazzist・・・ノルウェーのエキセントリックなバンドで、センターがバスクラリネットです。実は私も高校時代バスクラ吹いてました。

⑧Tradition In Transition / QUANTIC AND HIS COMBO BARBARO

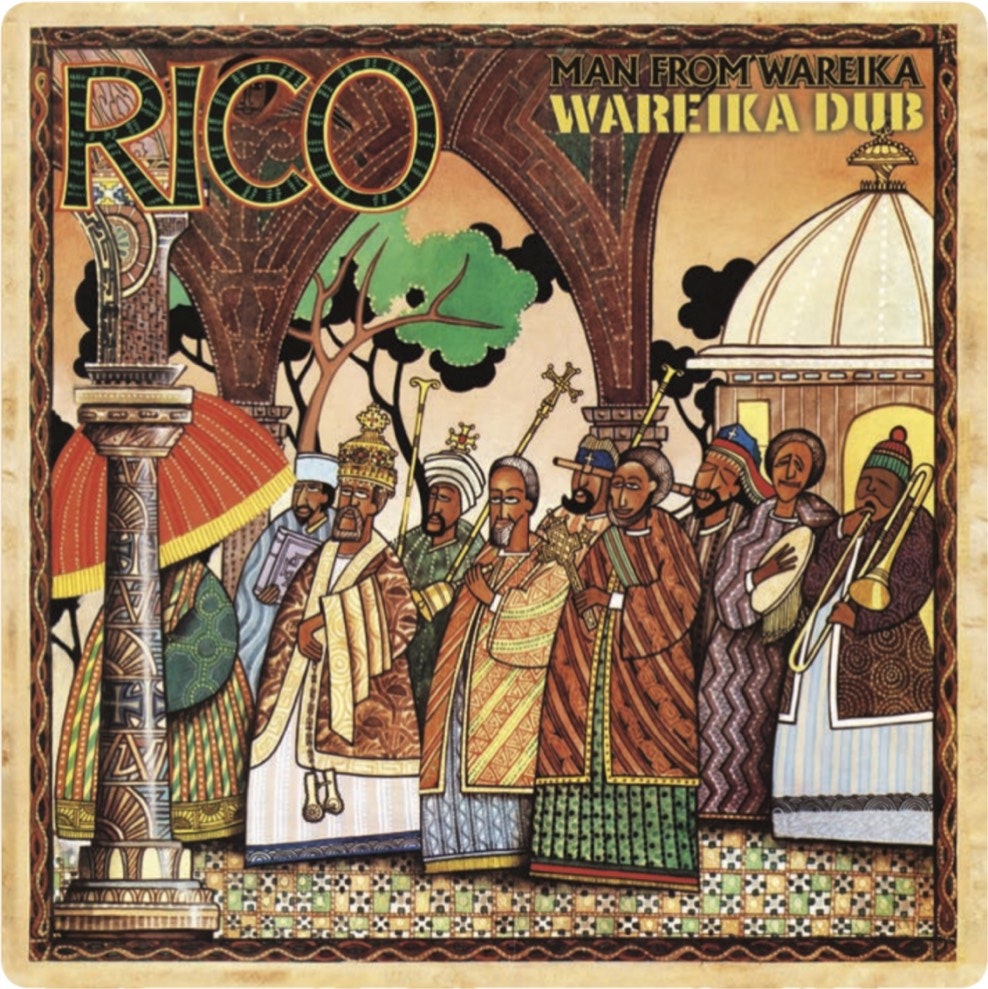

⑨Man From Wareika / Rico・・・1977年にブルーノートから出た、リコロドリゲスのレゲエ。70年代後半はこれがジャズだったのかも。

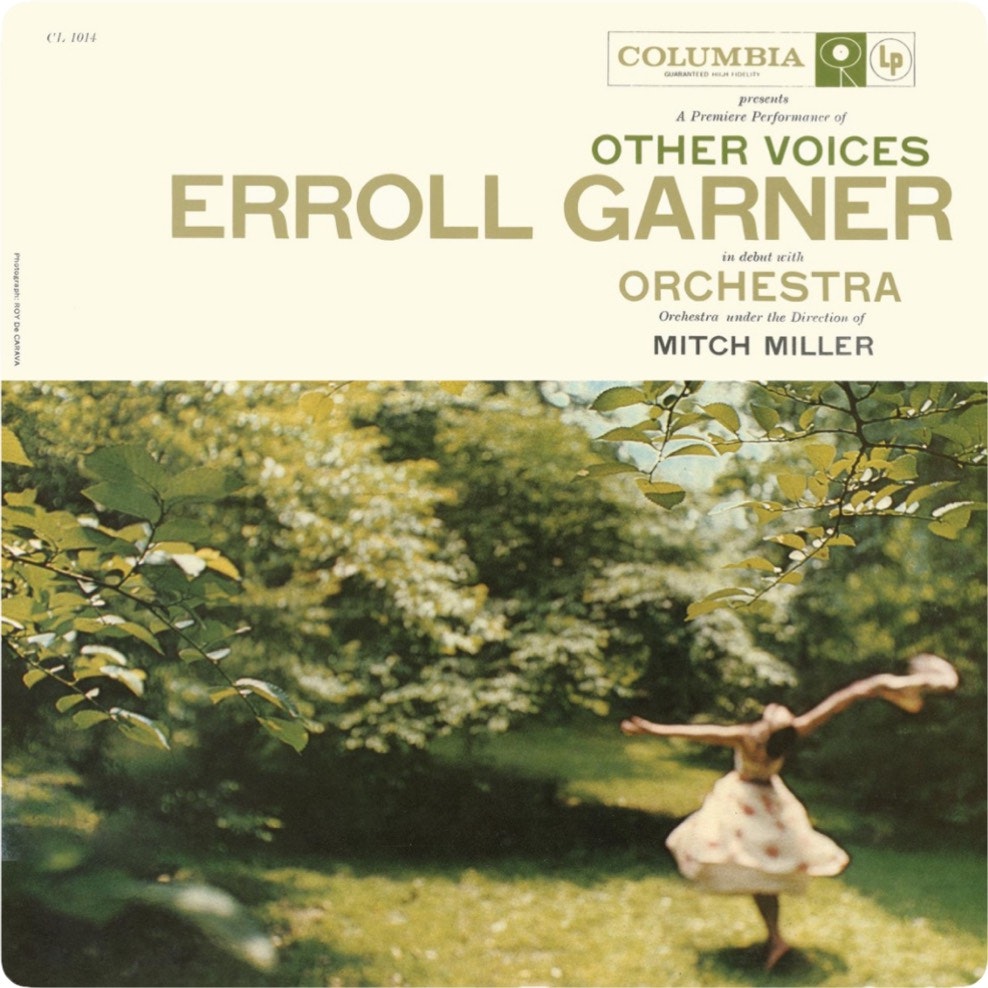

⑩Other Voices / ERROLL GARNER・・・ガーナーの代名詞であるミスティのオーケストラバージョン。

竹崎氏:

なかなか幅広く色とりどりでワールドワイドになりましたね。これシリーズ化して来年もやりたいですね!ありがとうございました。

今回の対談企画で紹介された楽曲をプレイリスト公開中!下記リンクから試聴できます。